大象在中国古代艺术中占据了一席之地。从汉代的驯象图到魏晋南北朝的佛教象征,尤其是与升仙信仰和佛教的结合,大象的形象经历了显著的变化。

上海人民美术出版社出版的新书《交融与创新:北魏平城时代研究论集》(云冈研究院编)以云冈石窟为研究对象,探讨数个世界级文明在古丝绸之路上多次碰撞与融合形成的多元文化形态。节选即其中,通过分析大象图像在两汉魏晋南北朝时期的演变轨迹,揭示大象如何成为各类信仰和文化的交汇点。

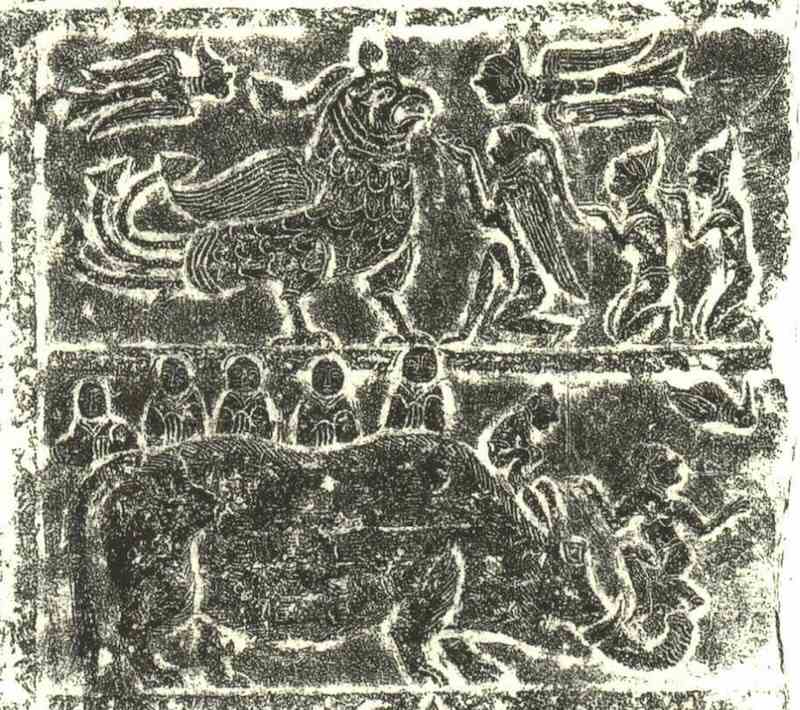

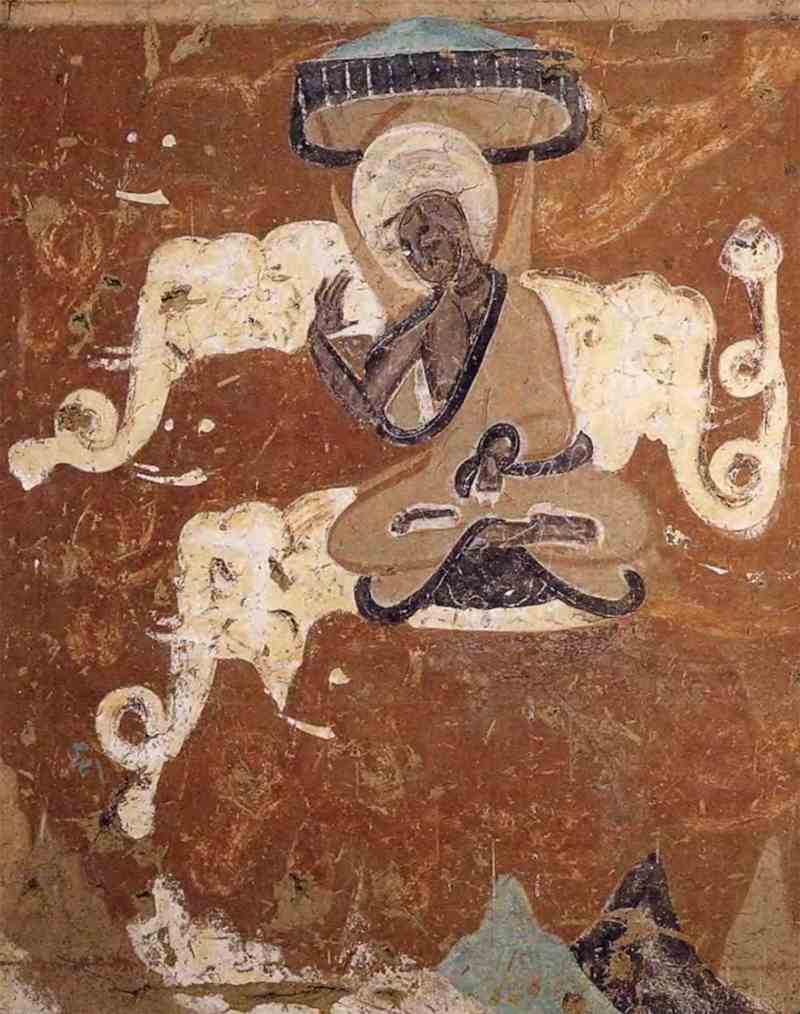

云冈第37窟东壁

从远古时期开始,大象逐渐为人们所驯服,并开始广泛参与人们的生产生活,如狩猎、祭祀、战争、进贡等,之后进入图像世界,被赋予一定的文化内涵。当前,人们对大象图像的研究主要集中于汉画。学者们不仅关注到了独立的驯象图,还关注到了大象图像常与其他图像组合出现。此外,学者们也关注到了石窟、壁画等佛教艺术中的大象,并集中于对六牙象王、乘象入胎等图像的考察。还有部分学者对中古时期的象舆图有所留意。唐、宋、元、明、清各代,也均有学者对大象展开研究。

但魏晋南北朝时期的大象研究,尤其是大象图像研究,鲜有人涉足,或许是此时期大象图像分布分散、类型复杂之故。比较两汉与魏晋南北朝的大象图像,我们发现二者的类型有明显的不同:汉代以驯象图为主要题材;而魏晋南北朝的大象图像多富有宗教色彩,佛教色彩尤为浓重,驯象图反而并不多见,故本文首先拟对两汉魏晋南北朝时期大象图像进行分类考察,进而分析大象图像转型的原因。

一、世俗社会中的大象图像

两汉时期的大象图像以驯象图为主,包括胡人钩象、牵象、骑象等多种具体形态,反映了大象在当时的现实生活中具有娱乐表演、礼仪出行、军事作战等功能。魏晋南北朝时期驯象图虽然仍能见到,但数量大幅减少,这或许与自然环境变迁、大象南迁、驯象活动减少有关。

文献所见最早的驯象朝贡记录是汉武帝时期的“南越献驯象”,此后驯象朝贡常见于史书记载。霍去病墓出土的单体卧象石刻(图1)也反映了这一背景,大象既是“殊方异物”,又是祥瑞的一种,于是被制作成石刻,置于陵墓中,纪念霍去病抗击匈奴的卓越贡献。

图1 霍去病墓出土卧象石刻

此外驯象还可由驯象师指挥进行娱乐表演。汉武帝时在长安西面修筑建章宫,其西有“数十里虎圈”,汉元帝曾“幸虎圈斗兽,后宫皆坐”。可见汉朝皇室不仅饲养百兽,还设置有专门观赏斗兽的场地。虽然这里只提到了驯虎,但其时未尝没有驯象,大量出土的驯象图便可证明这一点。如河南南阳英庄出土的东汉画像石(图2),画面右侧有一戴尖顶帽的胡人执钩驯象,左侧有一猛虎,反映出当时兼有驯象、驯虎的娱乐表演。

图2 河南南阳英庄出土东汉驯象图

驯象还可用于礼仪出行。河南唐河出土的新莽天凤五年骑象图,画面中大象长鼻卷曲,背上乘坐二人,一人结跏趺坐,一人悠然仰卧(图3)。山东徽山两城出土的东汉中晚期牵象图,上部绘有大象、骆驼、龙,下部为车马出行图(图4)。这两幅图都反映出大象可作为骑乘工具。传世文献中也可见“象舆”一词,“它通常指象背之上设舆(车床)”。传说黄帝在战胜炎帝之后便“合鬼神于西泰山之上,驾象车而六蛟龙”。又如晋武帝平吴后,“南越献驯象,诏作大车驾之,以载黄门鼓吹数十人,使越人骑之。元正大会,驾象入庭”。而且,象舆在舆制等级序列中似乎处于较高位置,通常为帝王的骑象工具,不仅有黄帝、晋武帝为证,在域外亦复如是,“自林邑、扶南以南诸国皆然也。其王着法服,加璎珞,如佛像之饰。出则乘象,吹螺击鼓,罩吉贝伞,以吉贝为幡旗”。

图3 河南唐河出土新莽天凤五年骑象图

图4 山东徽山两城出土东汉牵象图

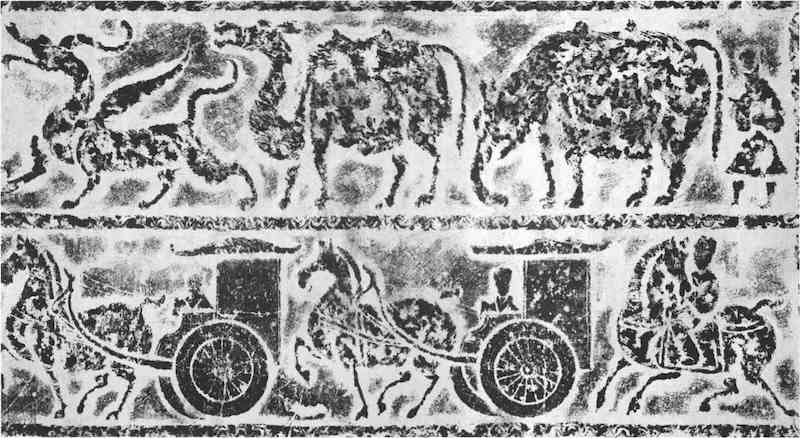

军事作战中也常出现大象的身影。王莽时期就已驱使大象等猛兽用于军事助威。《后汉书·光武帝纪》载:“初王莽征天下能为兵法者六十三家数百人,并以为军吏;选练武卫,招募猛士,旌旗辎重,千里不绝……又驱诸猛兽虎豹犀象之属,以助威武”。约东汉章帝时期的山东孝堂山石祠东壁画像(图5),下部表现激烈的胡汉战争,上部表现宏大的出行场景,居中位置有并排行进的大象和骆驼,象背上乘坐三人,该图可能表现的是战时出征或得胜班师的情景。视线后移,萧梁在与北周的江陵之战中,也将两头大象投入战场,“梁人束刃于象鼻以战,忠射之,二象反走”。

图5 山东孝堂山石祠东壁画像

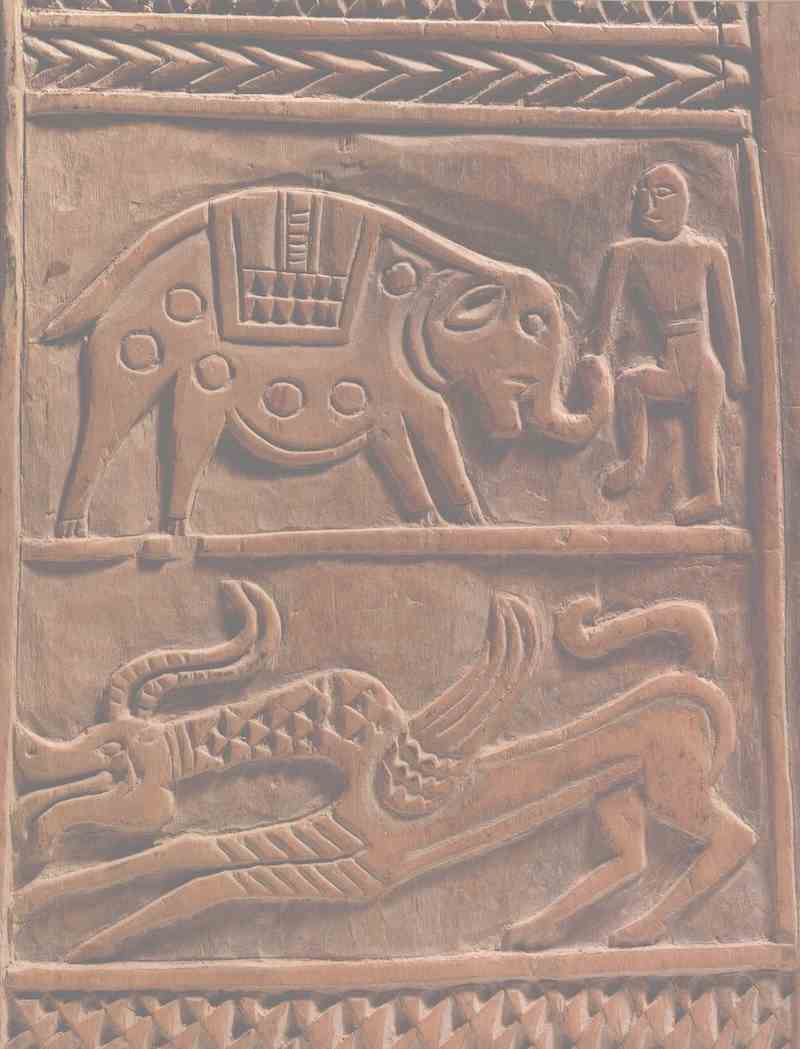

令人惊奇的是,及至魏晋南北朝,驯象图的数量大幅减少,管见所及,仅发现五件驯象图和一件象奴俑。新疆尼雅遗址出土的晋代木雕门板上画有一头大象,象腹凸出,身上遍布圆圈形图案,背上铺有一件华丽的毛毡,象首侍立一光头人物,右手似乎正牵着象鼻(图6)。有学者认为该图像兼有来自西北印度、西亚等地的造型因素,牵象者可能是印度驯象人。新疆阿斯塔纳出土的北朝方格纹兽锦中白象四足站立,象背上装饰有华盖,并有象奴持钩驯象,图像呈经向式重复排列。该图案亦具有鲜明的中亚、西亚风格。

图6 新疆尼雅遗址出土晋代木雕门板

相似的织锦图案在比利时私人收藏中也可看到,该件北朝时期的狮象莲花纹锦存有两件残片:一件保留了象首部分图案,可以清楚地看到象背上亦有象奴钩象,莲台下织有“右”“白”两字;另一件则保留了象尾部分图案,狮纹附近织有“王”“宜”“大吉”字样,陈百超据此进行了图案复原。江苏徐州内华出土了一件象奴俑(图7),其时代大致为东晋刘宋时期,“象作停立状,四腿为圆柱形,大耳圆眼,长鼻直垂,短尾……象的背部较平坦,上面骑坐一人。骑象人头戴尖顶帽,深目高鼻,双臂残缺,左腿弯曲,右腿前伸”,可见骑象人也具有典型的“胡人”特征。美国洛杉矶私人收藏的一张北魏造像碑拓片,其上也绘有驯象图:大象体形壮硕,剑齿锋利,象鼻前伸,背上铺有莲花纹毛毡,象首有一个散发的胡人,手持长钩,作驯象状。山西沁县南涅水发现了多座北魏四面多级组合式造像塔,编号QN七三-1的东魏龛下刻有一头丰腴的大象,长鼻垂地,前方有一人,似作牵象状(图8),其表现的是《贤愚经·象护品》中象护与金象的故事。六件大象形象中,后二者明显具有佛教色彩。

图7 江苏徐州内华出土象奴俑

图8 山西沁县东魏造像塔

汉晋时期驯象图的减少,或许与自然环境变化有关。葛全胜指出,秦汉时期东中部地区气候温暖,冬半年平均气温较今高约0.24℃;而魏晋南北朝时期,东中部地区气候寒冷,冬半年平均气温较今低0.4℃以上,并呈现出“稍冷(220—350)—稍暖(360—440)—较冷(440—530)—稍暖(540—580)”四个变化阶段。其中481—510年可谓是“最冷30年”,冬半年平均气温较今低1.2℃左右。大象畏寒,不喜阳光直晒,性喜水,多以嫩叶瓜果为食,故对栖息地的食物、水源、温度、海拔等要求都非常严格。在中原气候转寒之际,它们逐渐南迁到了淮河以南的长江流域甚至更远的地区,文焕然就指出:“大致在晋代以前,野象可以在长江以北长期栖息;以后则限于江南”。

诚然如此,“最冷30年”间几乎没有驯象朝贡的记载,尽管永平二年(509)有嚈哒、薄知国向北魏献白象,但此时即将摆脱“最冷30年”。正是汉魏南北朝自然环境的变化致使大象的活动范围逐渐南退,驯象活动随之减少,大象之于中原王朝成稀罕物,驯象图自然逐渐衰落。不仅在秦汉至南北朝有这样的变化,隋初至唐末也是如此:隋唐初期,气候回暖,战乱减少,国家呈现出开放包容的盛世景象,于是驯象图重新增多,各类大象图像均有发展,唐末气候再次转寒,不仅驯象表演逐渐减少,驯象朝贡也大不如前。可见气候对大象分布和大象图像的影响颇为深刻。

图9 北朝对狮对象牵驼人物纹锦

图10 北朝套环对象鹿孔雀纹锦

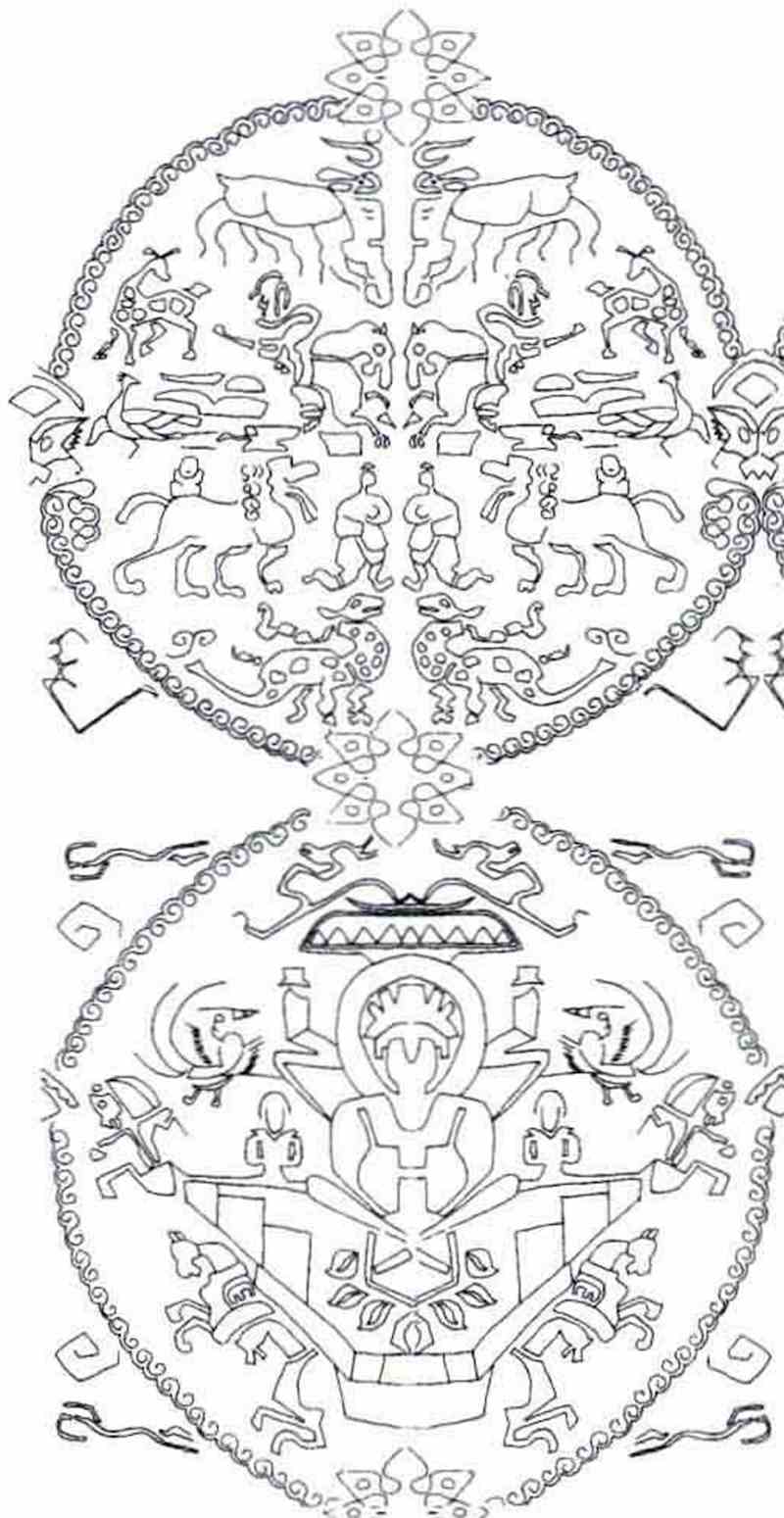

此外,地处丝绸之路核心地带的新疆、青海出土了多件北朝时期的织锦,其上装饰有象纹图案。阿斯塔纳出土的织锦上装饰有一对水平对称的大象,象鼻垂地,象背上铺有鞍鞯。都兰热水出土的织锦除有对狮对象纹外还有牵驼纹。图9亦为对狮对象牵驼纹锦,这件织锦中间为建筑与神像,表现的可能是一佛二弟子的造型,两侧各有走象、卧狮、牵驼三组图案,驼下还织有铭文“胡”字,表现的是丝绸之路上的胡商形象。图10为套环对象鹿孔雀纹锦,每组套环内最上方均有两只背向而立的大象。图11为团窠联珠动物乐舞锦。该件由四片锦缝接而成,每片锦片上均残留一组图案相同经向连续的卷云圈。圈内纹饰自上而下依次为胡人骑象弹琵琶、骑马射鹿、对人对兽、对人。该件织锦的图案多是中国文化系统中常见的纹样,但簇四骨架的构图样式则具有萨珊波斯的风格。图12是彩绮缘双面织锦正面图案的复原图,太阳神纹外的另一团窠内纹饰自上而下依次为胡人骑象弹琵琶、梅花鹿凤鸟与胡人骑马反弹琵琶、骑驼与胡人弹琵琶、奔豹。太阳神崇拜盛行于罗马帝国,大约于亚历山大东征时东传,北朝隋代之际出现在中国织锦上。

图11 北朝团窠联珠动物乐舞锦

图12 北朝至隋太阳神纹织锦图案复原

这些织锦中大象与狮子、骆驼、孔雀、琵琶、胡人等图案相组合,具有鲜明的异域风格。同时织锦中又富有大量的中国传统纹样,汉字及平纹经锦制造方法,无不彰显中国特色。这些织锦深刻印证了民族文化、中外文化在北朝时期相互交融的盛况,故魏晋南北朝时期驯象图的大量减少还应从文化传播与交融的视角进行考察。

二、神仙世界中的大象图像

汉代早期的画像石多反映世俗生活场景,但随着丧葬观念和升仙信仰的变化,神仙世界成为汉画像的主流题材,大象图像在这一过程中也出现了转型。汉画中的驯象除了表现世俗生活场景之外,还经常被描绘成瑞兽出现在神仙世界中。汉末魏晋时期出现的翼象图更深受升仙信仰的影响。由此,正史中也出现了白象与野象两种意象,前者被视为祥瑞,后者被视为凶兆。

图13 山东济宁出土东汉骑象图

分辨汉画中的驯象是反映世俗社会还是神仙世界,需要联系驯象所在的整体图像。图2至图5反映的便是世俗社会中的驯象表演和骑象出行。神仙世界中的驯象则多与各类异兽或西王母等仙界人物同时出现。如山东济宁出土的东汉骑象图(图13),上层为羽人拜谒凤凰,下层为骑象图,象背上有七人,结合上下两层图像,则此处的骑象图应与仙界有关。陕西神木大保当东汉墓门楣上的驯象图也明显与仙界有关,盖因驯象之外,还有天马、狩猎、日中金乌、月中蟾蜍、祥云等内容(图14)。

图14 陕西神木大保当东汉墓门楣画像石

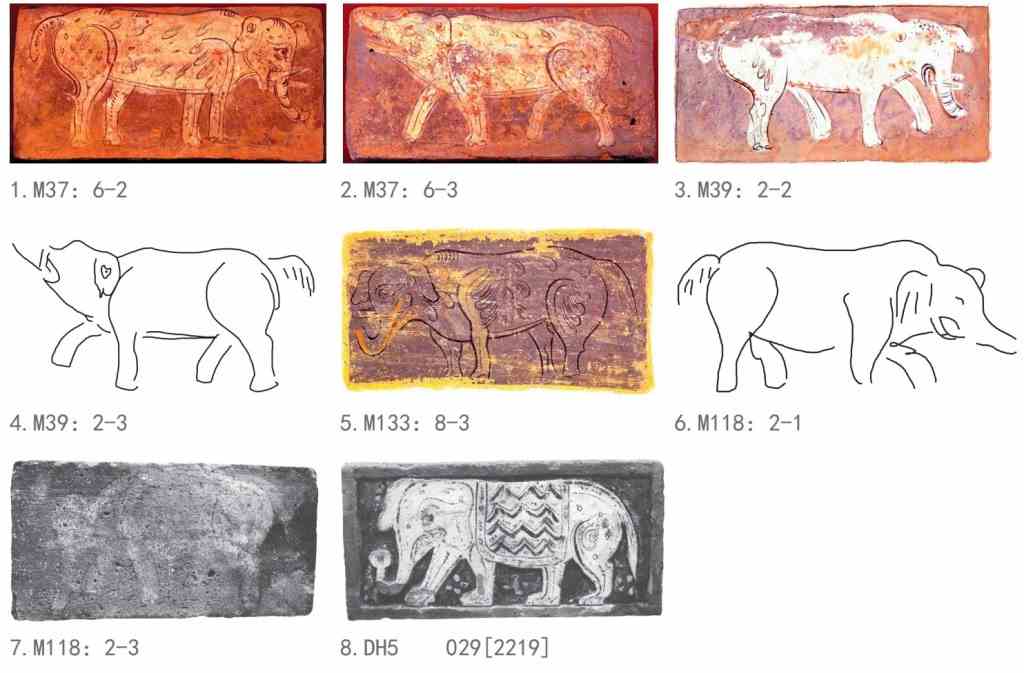

驯象图之外,汉代还出土了少量翼象图。所谓翼象图,即身上有翼的大象图像。如山东安丘董家庄汉墓后室西间西壁发现的翼象图(图15),以及酒泉下河清小淌沟汉墓群出土冥树灯座上的翼象,两幅图中大象的肩部都出现了双翼。这些图像的出现时间已是东汉,甚至接近于东汉晚期。魏晋南北朝时期也出土有翼象图,集中见于敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓,目前共发现有8件(图16),大部分象身均涂以白彩,少数仅用墨线勾勒轮廓。其中,有5件可以确定为翼象,它们大耳剑齿,前肩与后胯处起翼,身上遍布垂羽状毛饰。

图 15 山东安丘董家庄汉墓出土翼象图

图 16 敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓出土 翼象图

戴春阳将白象与佛教联系在了一起,指出“白象,系佛教中的重要瑞兽”。但郑岩指出,汉代以来,象是不难见到的艺术题材,“因此,这些图像在河西墓葬中再次出现时,只是沿袭了传统的题材,并不一定具有特别鲜明的时代和地域特色”。两位先生的结论均有所据,但我们应该回归到画像出土地及其具体位置来探讨这一问题。观察照墙上的图像(图17),除翼象图之外,我们还能看到翼马图、翼羊图、翼鹿图、翼兔图等,这些动物的形象与翼象十分相似,几乎都是肩部和胯部起翼,身上也遍布垂羽状毛饰。尽管白象能与佛教产生联系,但若说这些动物均与佛教有关未免过于牵强。郑岩曾指出:“照墙的功用有两层:1.它是墓葬豪华的门楼,走进去是死者在地下的‘家’;2.它象征着死者升仙的通道”。故墓葬中包括翼象在内的翼兽均应归类为祥瑞神兽,其形象是在原有瑞兽基础上进行神化的表现形式,是来迎接墓主人前往仙界的。

图17 敦煌佛爷庙湾M133画像砖分布图

上述这些证据似乎表明在汉末魏晋时期,大象图像出现了一次转型,即由驯象转变为翼象。汉画中无论是世俗社会中的驯象,还是神仙世界中的驯象,其形象与真实的大象基本无异,而翼象则为主观想象的形象,其祥瑞寓意更加浓重。

大象转型可能与丧葬观念和升仙信仰的变化有关。西汉中期,汉画像刚出现时,图像内容较为简单,反映现实生活场景,其所表达的愿望仅是希望墓主在死后的世界仍能享受生前的生活。随着丧葬观、生死观以及汉画艺术的发展,图像内容逐渐复杂,仙界场景开始出现,且愈来愈丰富,其所表达的愿望转变为希望墓主死后的生活更加美好,去往一个衣食无忧、精神富足的仙界。刘茜通过梳理西汉中晚期、东汉早中期、东汉中晚期汉画中“祠堂建筑图”和“仙界图”的发展演变轨迹,阐述了汉代生死观的这一变化过程。

其实,汉代驯象图中就有一种罕见的有翼驯象。如山东费县刘家疃东汉墓中室东壁横梁上的画像,发掘简报指出该图表现的情景依次是戏蛇、髡发、服象。引人注目的是,这幅画中的驯象与大部分汉画中的驯象不同,其肩部有翼(图18),这或许是绘图者杂糅了真实场景和主观想象的结果。这类有翼驯象是驯象图向翼象图转型的有力证明。由于该墓葬的年代处于东汉晚期,故这一过渡阶段很可能就发生在这一时期。

图18 山东费县刘家疃东汉墓出土有翼驯象图

或许正是受到这些观念的影响,白象在正史《符瑞志》《祥瑞志》《灵征志》等篇中也被视为祥瑞。如《宋书·符瑞志》载:“白象者,人君自养有节则至。宋文帝元嘉元年十二月丙辰,白象见零陵洮阳。元嘉六年三月丁亥,白象见安成安复,江州刺史南谯王义宣以闻”。《南齐书·祥瑞志》亦载:“(永明)十一年,白象九头见武昌”。东魏孝静帝更以白象见而改元“元象”。《唐六典》还将祥瑞分为大瑞、上瑞、中瑞、下瑞四等,而白象就与龙、凤、麟等并列为“大瑞”,“若大瑞,随即表奏,文武百僚诣阙奉贺。其他并年终员外郎具表以闻,有司告庙,百僚诣阙奉贺”。北宋还将大象的祥瑞意象与宋太祖平定岭南联系在一起,南宋时大象更成为彰显祖宗之法、表明皇权正统的象征。

但并非所有的大象都是祥瑞。正史中存在着与白象相对的野象,其因经常毁坏庄稼和民居,常被视为凶兆。如《宋书·五行志》载:“宋顺帝升明元年,象三头度蔡洲,暴稻谷及园野”。此处的象应是野象。同年,“有象三头至江陵城北数里,(沈)攸之自出格杀之”,当是也发生了野象毁坏庄稼、房舍等事。又《梁书·武帝纪》载:“(天监六年)三月庚申朔,陨霜杀草。是月,有三象入京师”。前述三象造成危害,故而也应是野象。《南史·梁本纪》也载:“(承圣元年十二月)淮南有野象数百,坏人室庐”。今广东东莞还存有南汉大宝五年(962)的石制经幢,俗称镇象塔,为禹余宫使邵廷琄所建,其上有铭文云:“盖□□至秋,群象踏食百姓田禾,累奉敕下,差人采捕,驱括入栏,烹宰应赡军需。况其带甲披毛,俱是负耒之命;然虑遗骸滞魄,难超舍去之魂”。可见当时岭南地区野象数量之多,且有害于人们的生产生活,所以朝廷才不得不“累奉敕下,差人采捕”。

受丧葬观念和升仙信仰的影响,大象图像在汉末魏晋时期被添上羽翼,奉为瑞兽,装饰在墓葬中。正史中的符瑞书写或许正承其余绪,并区分出象征祥瑞的白象和象征凶兆的野象两种意象。

三、佛教艺术中的大象图像

魏晋南北朝时期,与佛教有关的大象图像大量出现,原因昭然若揭,即佛教的传播和发展。佛教虽然在汉代已由丝绸之路传入中国,但魏晋南北朝才是其逐渐兴盛的时期。目前发现的具有佛教色彩的大象图像,绝大部分出现于北朝。

北朝虽然经历了太武帝和周武帝两次灭佛,但其持续时间较短,北朝其他诸帝几乎无不大力扶持佛教。如文成帝开凿云冈石窟,宣武帝兴建龙门石窟,灵太后派惠生、宋云西行求法。自鸠摩罗什以后,敦煌、姑臧、长安、洛阳、邺城等地都逐渐发展成为译经的中心城市。据《魏书·释老志》记载,太和元年(477)时京城有寺百所,僧尼2000余人,四方诸寺6478所,僧尼77258人;延昌年间(512—515),天下有寺13727所,数量增加了一倍;到东魏末年(550),魏境“僧尼大众二百万矣,其寺三万有余”。这些数据虽然并不一定准确,但仍能反映出佛教在北朝迅猛发展的态势。正是佛教得到了上层统治集团和下层民众百姓的合力支持,石窟、摩崖、造像碑、金铜佛、壁画等各种形式的佛教艺术作品才得以大量涌现。于是大象图像在此时就集中出现于这些佛教艺术中,在本缘图、坐骑图和装饰图中均可见到。即使是驯象图,也多出现在佛教造像上,如前述图8。

(一)本生图中的象

本生是佛经中宣说佛与弟子前生行为和德业的故事。孙吴时康僧会译有《六度集经》,这是汉译佛典中年代最早的本生故事集,此后支谦、竺法护、圣坚、昙无谶等人陆续译有相关佛典。正是这些佛经的翻译推动了本生故事图像的产生和发展。涉及大象图像的本生图主要有象王本生、狮象本生、象猴 鸟本生、大光明王本生等。魏晋南北朝时期这些图像集中分布于新疆地区,以克孜尔石窟壁画为主,库木吐喇石窟壁画也有少量图像。

象王本生图在克孜尔石窟壁画中有7幅,分布在第8、14、17、38、179、206六个窟内。最为人熟知的象王本生是《六度集经》等佛典中记载的猎师伪装成沙门射杀象王的故事,第14、17、38、206窟均绘有这一情景。此外,克孜尔石窟中还有3幅稀见的象王本生图:第8窟主室券顶右侧和第17窟主室券顶右侧绘有象王舍身救人的故事,第179窟主室券顶右侧绘有象王守护鹌鹑的故事。

图19-1 克孜尔石窟壁画狮象本生 第38窟主室券顶左侧

狮象本生见于《杂宝藏经》等佛典,克孜尔石窟中有3幅狮象本生图。第114窟主室券顶右侧和第38窟主室券顶左侧(图19-1)的图像结构相似,均为一双头巨蟒紧缠商人,蟒口中咬一人头,情状可怖,蟒侧一勇猛雄狮扑向蟒身,狮后足踏于白象头部,表现狮象合力除蟒的情节。第17窟主室券顶右侧表现的也是这一情节,只是受壁画菱形格式局限而少绘了狮和象(图19-2)。

图19-2 克孜尔石窟壁画狮象本生第17窟主室券顶右侧

象猴鵽鸟本生是三兽自分长幼以定尊卑的故事。克孜尔石窟第114窟主室券顶右侧、第80窟主室券顶左侧(图20) 以及库木吐喇第63窟主室券顶右侧(图21)均绘有这一图像,只是图21较图20稍有不同,前者猕猴右腋还夹有一只白兔。敦煌文书第2187页中有一篇题为《四兽因缘》的变文,所载内容与图21表现的情景一致。从内容来看,四兽只是在三兽的基础上插入了白兔,按照长幼次序将其排定为第二,其他内容整体未变。据学者研究,库木吐喇第63窟的年代约为8世纪末至9世纪初,而第2187页的抄写年代则在10世纪,二者均本于藏文佛典,其根源则是从印度佛教根本说一切有部的律典翻译而来,二者的出现都受到了吐蕃佛教文化在当地传播的影响。

图20 克孜尔第80窟象猴

图21 库木吐喇第63窟四兽因缘

大光明王本生主要出自《贤愚经》等佛典。云冈第10窟,克孜尔石窟第14、17、38、178、186、198等窟,以及库木吐喇第34窟等均绘有大光明王本生图,且构图模式大同小异,基本都是大光明王骑乘于白象之上,王手中紧握树枝,以示象奔驰速度之快(图22)。唯云冈第10窟稍有不同,在白象象首处还绘有象师散阇。

图22 克孜尔第17窟大光明王本生

(二)佛传图中的象

早期佛典中并不存在佛陀的传记,但在佛灭度后,一方面,佛的遗骨(舍利)以及有关佛的生平圣迹、佛塔等,日益受到信众的尊崇,另一方面,人们对释尊的记忆也开始淡薄,于是就产生了要把佛的传记整理出来、传之久远的需求。魏晋南北朝时期,佛传图开始在各种形式的佛教艺术作品中出现。

佛传图中与大象有关的内容主要有乘象入胎、乘象还宫、掷象成坑、太子施象、八王分舍利等。佛传故事之所以对大象情有独钟,是因为大象蕴含着独特的古代印度文化,它不仅是古代战争中的重要军事物资,而且被许多宗教奉为神灵。据《普曜经》记载,释迦牟尼之所以选择白象的形象入胎,不仅因为“六牙白象头首微妙,威神巍巍,形像姝好”,更为重要的是,白象是释迦普度众生的身份象征。

由于乘象入胎和乘象还宫的构图模式十分相似,以致二者容易混淆,许多对图像的说明性文字都存在这种失误,因此需要对这两类图像稍加辨析。乘象入胎是表现释迦化乘白象投胎的场景,乘象还宫则是表现净饭王与出生的太子骑象回宫的场景。目前所见,乘象入胎的构图模式可分为两种:一种是摩耶夫人卧躺于床上,一菩萨乘象飞向摩耶夫人(模式I);另一种仅作菩萨骑象,有的图像绘有童子或婴儿形象(模式II)。乘象还宫图主要与模式II较难分辨。孙晓峰指出了区别二者的关键:“前者在图像表达上更强调‘入胎’这一关键情景的表述,相关衬托或铺垫性情节、人物等并不多……后者则明显不同,重点在于强调释迦太子降生世间这一令人兴奋的事实,需要有更多的场景和人物来衬托和印证佛陀的伟大和神圣,因此在图像内容安排上表现得更丰富一些”。

图 23 乘象入胎模式Ⅰ

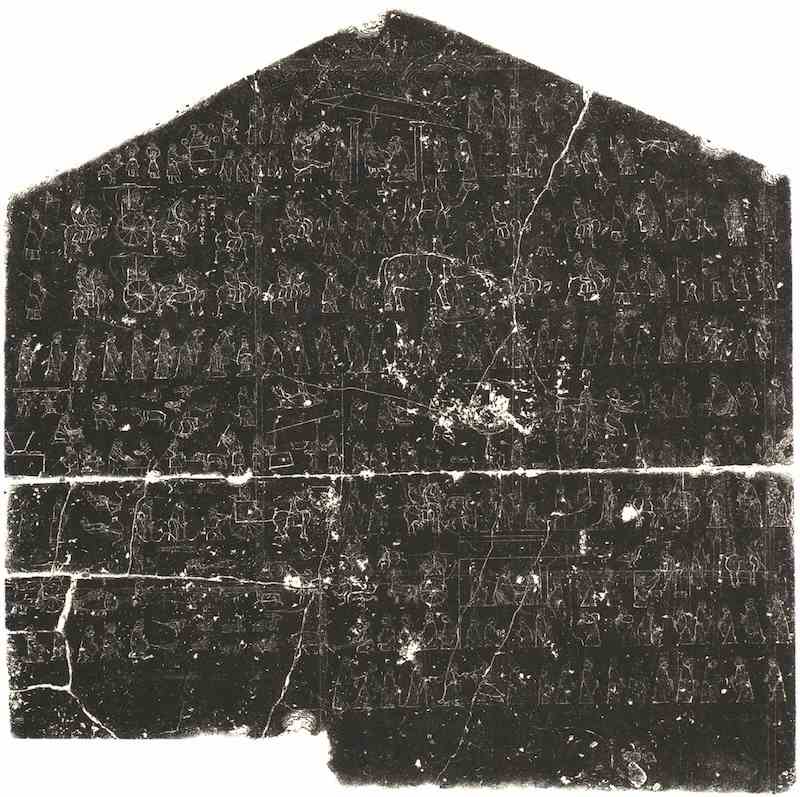

关于模式I,试举三例,时代分别相当于北魏前期、中期、晚期。陕西兴平出土的北魏皇兴五年(471)石交脚弥勒像背面浮雕(图23-1),是现存有纪年造像碑中发现最早的乘象入胎图,画面左侧为摩耶夫人躺卧于宫殿,腹部隆起,右上方圆盘内一菩萨正乘象飞往宫殿。约建于北魏宣武、孝明时期的古阳洞南壁中层第2龛释迦多宝像,龛楣浮雕有乘象入胎图,表现形式与图23-1基本相同,只是圆盘内的大象做奔驰状。云冈第37窟东壁上也有乘象入胎图(图23-2),相较于前二者,此处不仅将摩耶夫人身盖被衾、侧卧于榻的整体情态都雕刻出来,而且去掉了象征“梦境”的圆盘,骑象菩萨手中还抱有一个婴儿,似乎是为了表现释迦是真的从兜率天宫降下来的。不仅如此,榻下还有诸伎乐天演奏琵琶、腰鼓等乐器,与佛典记载相合。从上述三幅图像中可以明显看到,北朝时期模式I得到了不断的丰富,时代愈后,图像愈生动,细节愈完善。

模式II是乘象入胎图的主要成分,且广泛分布在甘肃、山西等地区。甘肃华亭出土的北魏四面浮雕造像塔,方拱形浅龛内一菩萨束发高髻,身穿交领大袖袍服,骑坐在象背上,左手抚膝,右手前扬上举,掌中托一包裹于襁褓中的婴儿,前侧侍立一菩萨。大部分模式II的构图模式均与此相似。例如,云冈第31窟明窗东壁上的部分图像虽然已经剥泐,但从象背上菩萨托举的手势可以推断其掌中原应有一婴儿。

此外,还有一些稀见的构图模式。山西沁县南涅水出土的北魏造像QN九七-3将两则故事合刻于一龛,左侧为阿育王施土因缘,右侧为乘象入胎,象背上造立像三尊,象鼻上举一莲花童子。北魏造像QN一六三-2龛下一只大象缓步前行,象鼻托举起一座莲台,其上结跏坐一童子;龛内一思惟菩萨半跏坐于方形座上。象背上有毛毯,但未见坐姿菩萨,可能是受空间位置限制,于是创作者将其与思惟菩萨龛像巧妙结合,以示乘象入胎(图24)。

图24 乘象入胎模式Ⅱ(山西沁县北魏造像QN 一六三 -2)

另外,敦煌莫高窟发现有12例乘象入胎图,大多位于隋代或初唐时期的石窟,其中仅有一例属于北魏,即431窟(图25)。不过,近来有学者指出该图并非乘象入胎,乘象者是十二梦王之一的“乾基罗”。《大方等陀罗尼经》载:“若有善男子、善女人,于其梦中若见乘象渡于大江,见如是者即是乾基罗”。乾基罗图像还见于山西晋城青莲寺出土的北齐石塔,象首榜题清晰可见“乾基罗”三字。

图25 敦煌莫高窟第431窟中心柱南向面

乘象还宫的构图模式要比乘象入胎模式II更加丰富,除了菩萨骑象外,大多还绘有飞天等形象,以表现释迦太子出生还宫的热闹情景。例如,麦积山第133窟第10号造像碑上的乘象还宫,除了主体的象舆之外,舆后还雕有力士,象首还有一天人骑乘飞鸟,画面十分生动。云冈第5、6、9等窟中均绘有乘象还宫,画面中除了菩萨骑象外,还有伎乐天奏乐、侍童举华盖等形象(图26-1)。山西沁县南涅水出土的造像中有两件乘象还宫图,北魏时期的QN三一-1(图26-2)画面稍显简单,东魏时期的QN一二则十分生动,除了象鼻托生童子之外,象舆之后还有旗幡和侍从。河南偃师出土的北齐崔永仙等人造像碑上也有乘象还宫图:象鼻前侧立一人物,象背上安置一方形背屏式宝舆,舆内一束发女性怀抱一婴儿,应为摩耶夫人和释迦太子,象舆周边还雕有七身飞天。

图26-1 云冈第5-11窟南壁

图26-2 山西沁县北魏造像QN三一—1

掷象成坑的故事见于《佛本行集经》等佛典,用以表现少年释迦武艺超群。敦煌莫高窟北周时期的第290窟人字坡西坡绘有掷象和相扑,画面右侧所绘是白象堵着城门,左侧释迦头梳双髻,身穿大袖襦服,将象掷出城外。克孜尔石窟第110窟所绘即释迦右手高举白象,正欲掷出。

太子施象故事出自《六度集经》《太子须大拏经》等佛典,意在说明太子博施济众的高尚品德。据李静杰统计,中原北方须大拏太子本生图一概属于北朝遗存,均为浮雕图像,已知11例;河西走廊须大拏太子本生图集中在敦煌莫高窟,均为壁画图像,保存完整者4例;四川地区发现1例,见于南朝时期的造像碑。以上16例中绘有乞象施象情节的共9例,该文已有详细描述和研究,兹不赘述。

八王分舍利是指佛在拘尸那加城涅槃后,遗体被火化,印度八国国王遣使来求舍利,发动象、马、车、步四军参与纷争,后经调停,将舍利均分为八份,由八王各携一份归国供养,才避免了战争的爆发。克孜尔石窟第8窟八王分舍利图中绘有两头大象(图27),印度巴尔胡特大塔、桑奇大塔上八王分舍利场景中亦绘有象军参战及运送舍利的画面,可见克孜尔石窟壁画深受印度佛教艺术的影响。

图27 克孜尔石窟第8窟后室前壁 八王分舍利

(三)因缘图中的象

学界使用的“因缘故事画”概念泛指佛陀度化众生的绘画题材,涵盖了“释迦牟尼成佛后说法教化的种种事迹”。因此,大体可以认为除了本生、佛传故事之外的其他绘画故事均可归为因缘故事图。因缘图中绘有大象题材的,有醉象害佛因缘以及须摩提女因缘中的大目犍连乘五百象。

醉象害佛因缘见于《杂宝藏经》记载:“佛在王舍城。尔时提婆达多,放护财醉象欲得害佛,五百罗汉皆飞虚空,唯有阿难,独在佛后。佛时举右手,护财白象。见五百师子,象时恐怖,即便调顺”。克孜尔石窟第34、80、163、188窟中均可见此因缘故事图,图像结构基本一致,佛坐于金刚座上,身侧有一只白象,象鼻卷起或将要卷起利剑,欲行刺于佛(图28)。山西沁县南涅水出土编号QN六七的北齐造像塔也有表现醉象害佛的情景:佛双手合十站立于象背莲台上,象鼻裹卷着一人,二侍者手捧物件,侍立于侧。

图28 克孜尔第80窟醉象害佛因缘

须摩提女因缘见于《须摩提女经》等佛典。须摩提女笃信佛教,嫁给外道家后,释迦及其弟子前来相见,外道为佛的威力所降服,纷纷皈依佛教。在众多释迦弟子中,有一人名大目犍连,他是乘五百白象飞来的,“是时,尊者大目犍连,化作五百象,皆有六牙,七处平整,金银交饰;在上坐而来放大光明悉满世界;诣城,在虚空之中,作倡伎乐,不可称计,雨种种杂华;又虚空之中,悬缯幡盖,极为奇妙”。敦煌莫高窟第257窟(图29)和克孜尔石窟第224窟均绘有大目犍连骑乘白象的画面。

图29 敦煌莫高窟第257窟大目犍连乘白象

(四)坐骑图中的象

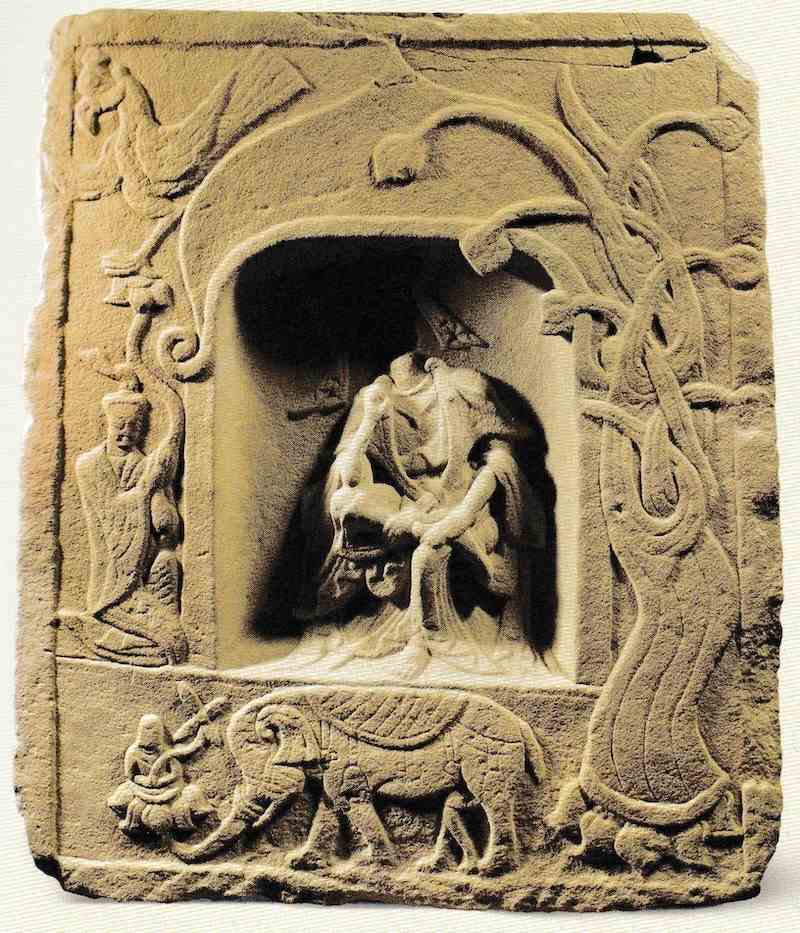

乘象菩萨在北朝有很多,如云冈第38窟顶部就绘有骑象菩萨;甘肃秦安出土的北魏石造塔,其中一面就雕有一佛坐于二象之上;山西沁县南涅水多件造像上均浮雕有菩萨骑象。在南朝,四川出土了多件背屏式造像,其中有5件造像的底部两侧均雕有大象,象背上跣足站立一力士。四川博物院3号背屏式造像两侧各还有两身护法,紧贴正面力士的护法,手拄棍形物立于象背上,另一立于平座上,大象旁边还有一身象奴,作牵象状(图30)。但在《法华经》流行以后,六牙白象便逐渐成了普贤菩萨的坐骑和重要特征。

图30 四川博物院3号背屏式造像

庆阳北石窟寺第165窟西壁南侧雕有普贤骑象图(图31-1),其时代为北魏永平二年(509),菩萨高髻,上身袒,戴项圈,着帔巾,右手举于胸前,左手置于膝上,坐在一头庞大壮硕的白象之上。菩萨身前雕一手捧金刚杵的跪状象奴,身后雕一手捧如意珠的半跪弟子,三像统一组合而神情各异。西魏大统十七年(551)艾殷造四面佛像碑(图31-2),不仅可据大象这一坐骑判断骑象菩萨为普贤,还可据铭文得到更加明确的判断。铭文云:大统十七年岁次辛未三月己巳朔□五月己未,佛弟子卫大将军行猗氏县(以上左侧)事安次县开国男艾殷,敬造定光、释迦、弥勒、普贤四伛,上为皇帝陛下七世父母过去见在(以上背面)眷属,一切含生,恒与善俱,咸升大寂,妻彭白妃,息男仙伯(以上右侧)。

图31 普贤骑象

我们从中可知四面分别为释迦(正面)、弥勒(右侧)、普贤(左侧)、定光(背面)。同时代的普贤形象在石窟、石碑、石砖、青铜器等载体上均有出现,数量不胜枚举,且时代愈后,形象愈生动,特征愈突出。

前述驯象图时曾提及驯象的功能之一是用作象舆,成为国家礼制建设中的重要组成部分。但在汉魏南北朝的图像中,象舆图主要见于佛教艺术作品中。除了乘象还宫图之外,象舆图还见于北周时期的敦煌莫高窟第296窟。窟顶南坡有两幅象舆图,乘舆者均为善友太子。前者表现的是太子出游的情景,后者表现的是太子出海寻宝,历尽艰险回国的情景。《大方便佛报恩经》中还记载太子回国时,国王和王后乘象舆前去迎接,“父母闻太子归,欢喜无量,乘大名象,作倡伎乐,扫洒烧香,悬缯幡盖,远迎太子”。可见,象舆不仅在现实生活中为皇室专属,在佛典和图像中也是如此。

(五)装饰图中的象

大象在佛教艺术中还常被用作装饰图案,最常见的地方是造像碑的基座和碑首。此类大象装饰还可细分为两类,一类具有侍从功能,一类仅是纯粹的装饰。前者如北魏神龟三年(520)锜石珍造像龛底座的一对大象,它们面向佛像站立;西安东郊北周佛立像BL04-004的大象与之相似,也站立在佛侧;沁县出土的大象装饰图也多具有侍从功能,大多对称分布在底座两侧,其上站立一胁侍菩萨。后者如北魏延昌元年(512)朱双炽造像碑背面碑首的一对大象,象鼻拱着博山炉,象尾各有一只神兽;沁县出土的QN三八一有三只大象,它们与狮子、荷花等都是纯粹的装饰图案。甘肃武山县拉梢寺有一座约建于北周武成元年(559)的摩崖造像,这是我国乃至亚洲最大的摩崖雕塑。崖面石胎泥塑浮雕一佛二胁侍菩萨及佛座,佛座为三层式仰莲台,每层之间从上至下分别浮雕背向而卧的狮、鹿和象,其中象有九只,对称分布。

图32 象神王

基座装饰中还有一类特殊的大象图像,即象神王(图32)。这里的“神王”概念是指佛教中的一种护法形象,有别于力士、天王、夜叉等。诸神王各有神通,守护佛法,教化众生,故信奉神王,可以得到护佑,领略佛法真谛。神王形象起源于印度,中国境内的神王形象始见于“北凉石塔”,此后集中出现在北朝石窟四壁、中心塔柱底部以及造像碑的基座上。

象神王的形象相对容易辨认。我们首先可以从东魏武定元年(543)骆子宽造释迦像基座侧面带有榜题的象神王处得到参照(图32-3),知其形象为象首人身。其次象鼻是最显著的特征,尽管有些象神王的头部已经模糊甚至完全风化,但从卷曲的象鼻仍能分辨出其应是象神王,如图32-2。此外,各个象神王的形象也各有独特之处:骆子宽造像碑中的象神王左手持摩尼珠,右手持莲花,于佛典有据;南朝时期的四川博物院1号造像底座上有一象首人身、象鼻卷曲、戴桃形项圈的象神王立像,而北朝所见象神王的形象几乎均为坐姿,此立像十分罕见。

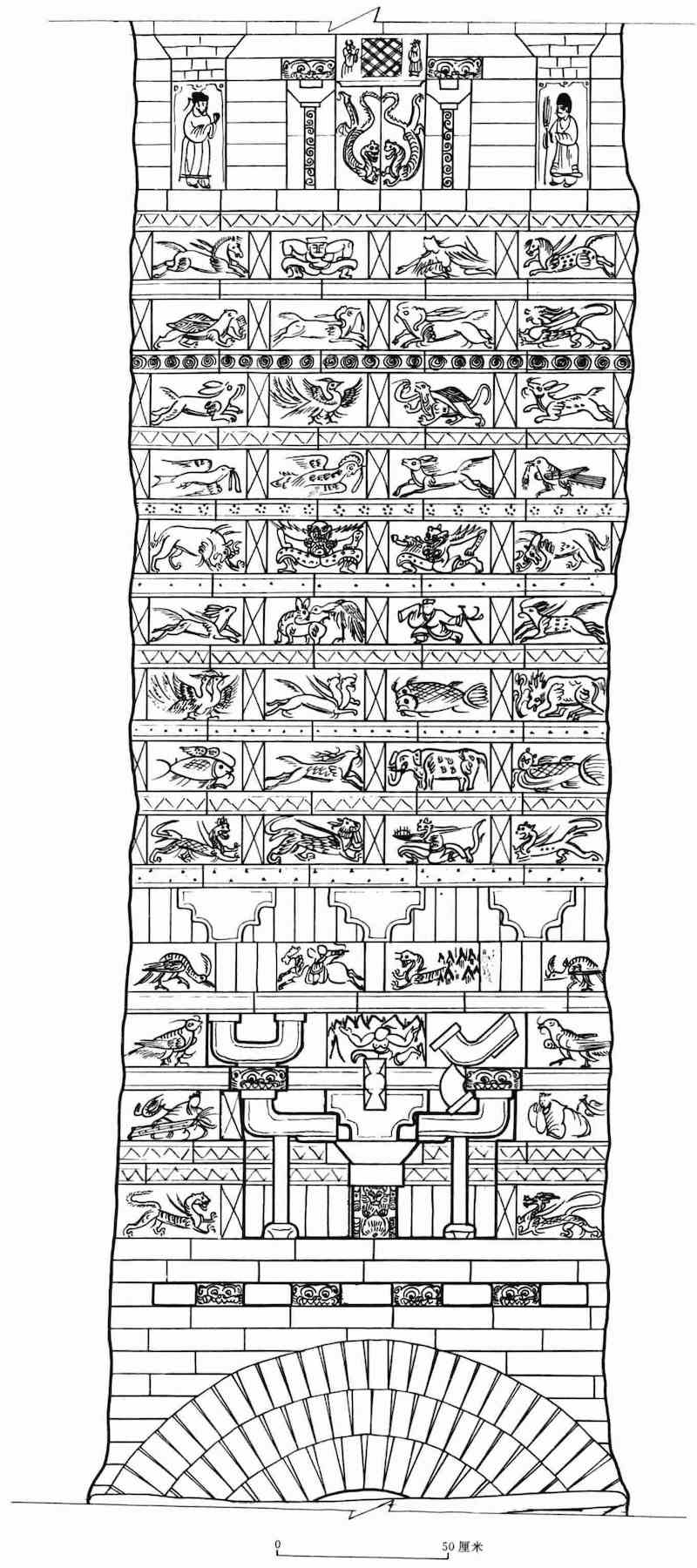

图33-1 驮塔大象 北魏正光四年陶申仪造像

在基座和碑首之外,石窟艺术中的大象还常被用作塔柱装饰(图33),这在印度桑奇大塔上便可看到,中国的王母宫石窟和云冈石窟中亦属常见,甚至造像碑中也见有驮塔大象,如北魏正光四年(523)陶申仪造像碑(图33-1),可见中国的石窟和造像深受印度佛教艺术的影响。

图33-2 驮塔大象。云冈第5窟南壁明窗西、东侧

结语

汉魏南北朝时期的大象图像可以大致分为驯象图、翼象图、佛教色彩的大象图像、祆教色彩的大象图像四类。综观魏晋南北朝的大象图像,与两汉的大象图像相比有一个明显的特点,即大象富有宗教色彩。经统计,管见所及的魏晋南北朝大象形象共有163例,其中具有宗教性质的150例,占比92%。佛教是其中的大宗,有138例。

汉代早期的驯象图大多描绘世俗生活场景,反映出当时的驯象主要被用于娱乐表演、礼仪出行、军事作战等活动。汉代中晚期的驯象图则多与神仙世界有关。但二者的形象与真实的大象基本无异。两汉至魏晋南北朝时期,中原气候渐冷,大象的活动范围不断南退,驯象活动也随之减少,及至魏晋,驯象图数量已十分稀少,且大多具有佛教色彩。

翼象图集中见于汉末魏晋时期,由于人们的丧葬观念和升仙信仰发生了转变,汉画所表现的内容也开始杂糅了仙界成分,于是人们给世俗社会中真实的驯象插上双翼,使其神仙化为瑞兽,装饰在墓葬中,希冀它们将死者带往仙界。由此,正史书写中也逐渐将白象奉为祥瑞,将野象视为凶兆。佛教色彩的大象图像主要出现于象王、狮象、象猴 鸟、大光明王等本生图,乘象入胎、乘象还宫、掷象成坑、太子施象、八王分舍利等佛传图,醉象害佛、须摩提女等因缘图,以及坐骑图、装饰图等,深受犍陀罗艺术的影响,反映了佛教的兴盛和佛教艺术的蓬勃发展。新疆、青海出土织锦上的象纹装饰,以及石棺床上具有祆教色彩的大象图像,则是中外文化交融的产物。

总而言之,魏晋南北朝时期的大象图像之所以呈现出这样的面貌,发生这样的转型,是因为其深刻地受到外来文化的影响,并且这些外来文化既为上层统治集团所支持,又为下层民众百姓所接受,故得以存在并不断发展。

《交融与创新:北魏平城时代研究论集》书封

注:本文原标题为《从世俗到宗教:汉魏南北朝大象图像的转型》,其中“祆教艺术中的大象图像”和注释部分因篇幅所限删略。