在产品设计中,用户的决策往往并不是完全理性的,许多决策背后都受到潜在心理因素的驱动。设计师可以利用这些心理学原理,如 FOMO 效应(害怕错过)、习惯路径依赖、钩子模型、多巴胺反馈机制等,来影响用户的选择,使他们更加愿意使用产品并逐渐形成长期的使用习惯。我们将通过具体的设计策略来探讨这些心理学效应如何被应用于产品设计中,以提高用户粘性和留存率。

1. 为什么默认选项如此重要?

默认选项是减少用户决策负担的有效策略。研究表明,大多数用户倾向于接受系统设定的默认选项,而不是主动做出更改。这是因为修改默认设置需要额外的认知成本和操作,而人们通常更愿意保持现状,避免不必要的思考。这种心理机制为产品设计提供了极大的便利,设计师可以通过合理设置默认选项,降低用户的决策阻力,提升用户转化率。

2. 真实应用案例

美团通过将“美团月付”设置为默认选项,而非银行卡支付,有效地降低了用户在支付过程中的操作阻力。当用户进行支付时,系统自动选择了零钱支付方式,用户无需手动切换或选择银行卡支付。这种设计使得支付流程变得更加简便快捷,减少了用户的操作步骤和决策负担,从而提高了支付的成功率。通过这一“默认选项”的设置,也帮助平台实现了更高的交易转化率。

3. 设计思考

设计师在进行产品设计时,需要特别关注默认设置的选择,确保它既符合用户的需求,又对产品的目标最有利。通过精心设计默认选项,可以有效减少用户在决策过程中的负担,降低不必要的认知成本,从而提升用户体验和转化率。同时,设计师应该避免强制用户主动去修改这些默认设置,例如隐藏取消选项或增加复杂的操作步骤,这样不仅可能导致用户流失,还会降低用户的满意度。最重要的是,设计时要保持透明度,明确告知用户设置的选择和其后果,以防止用户在不知情的情况下产生反感,进而影响品牌的信任度和用户忠诚度。

在日常消费中,你是否曾经遇到过这样的情况:某个选项明明看起来“没什么用”,但它的存在却让你更容易做出决策?这就是诱饵效应的魅力。

1. 为什么用户会被“无用选项”影响?

诱饵效应的核心原理是对比参照——当一个价格或功能上“明显不如”的选项出现时,用户会下意识地将其与其他选项进行对比,最终倾向于选择更划算的方案。这个策略在定价设计中被广泛应用,企业可以通过巧妙地设置选项,引导用户主动选择他们希望推广的方案。

2. 真实应用案例

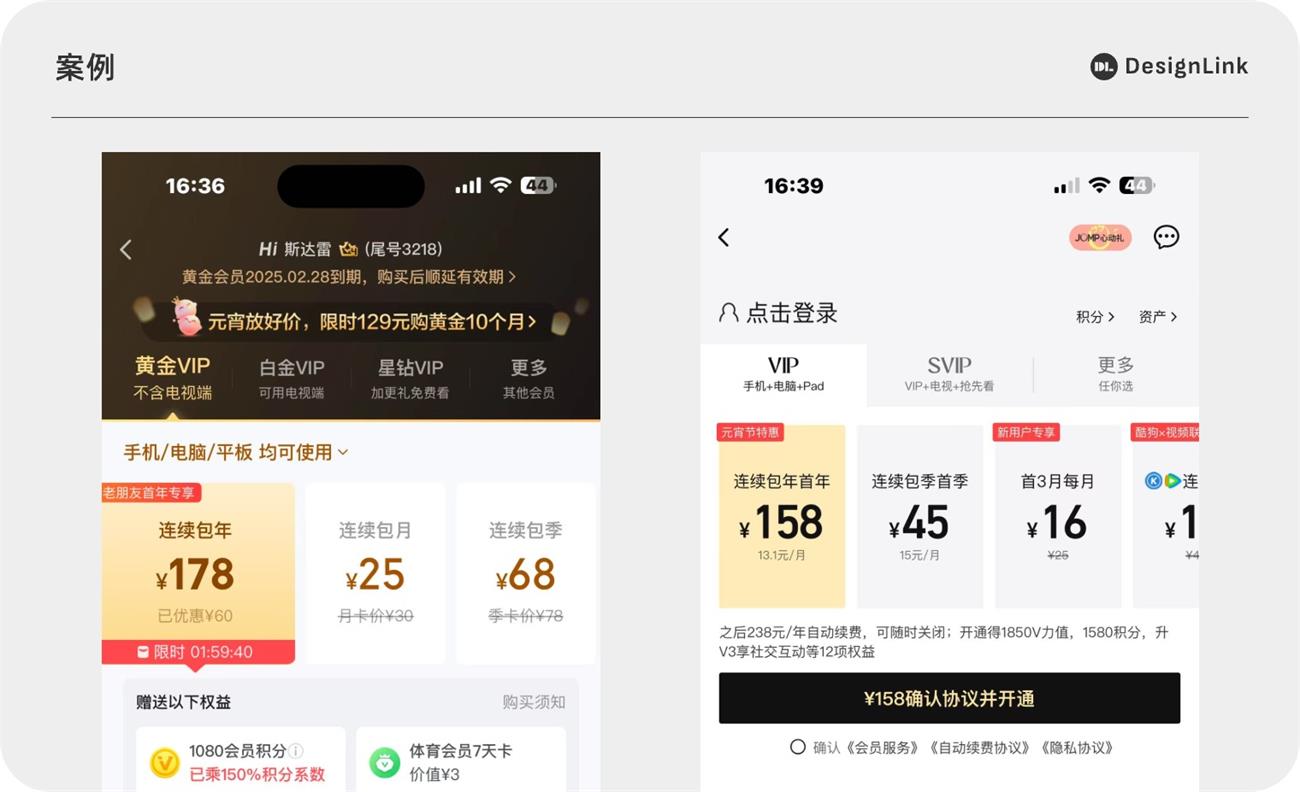

视频网站会员定价策略(腾讯视频/爱奇艺)

在视频网站的会员购买界面,我们经常会看到这样的价格结构:

季度套餐的价格比年度套餐更贵,但却没有年度套餐划算。这个选项的存在,让用户在对比时,会觉得年度会员的价格更超值,从而更倾向于一次性购买年费会员。这样一来,平台不仅提高了客单价,还能锁定用户更长时间的订阅,从而提升长期收益。

3. 设计思考:如何正确使用诱饵效应?

产品体验设计中,选择架构和诱饵效应是常见且有效的策略,但需要注意的是,它们不应该被滥用,否则可能会损害用户体验。例如,如果默认选项让用户感到“被强迫”,或者诱饵选项过于明显,用户可能会对品牌产生负面情绪。优秀的产品设计,应该是在用户体验与商业利益之间找到平衡,让用户在“觉得自己做了最佳选择”的同时,也能为产品带来更好的转化和留存。

- 避免让用户感到“被强迫:”:如果默认选项让用户觉得自己“被套路”了,比如自动续费无法轻易取消,可能会引起反感,损害品牌信任。

- 诱饵选项不要过于刻意:如果诱饵选项明显不合理,用户可能会意识到定价策略的“套路”,反而会降低对品牌的信任感。

- 让用户感觉自己“赢了”:好的定价策略,不是强迫用户做出某个决定,而是让他们觉得自己占到了便宜,从而更加满意地完成购买。

1. 机制原理

FOMO(害怕错过)心理让用户对稀缺、限时或限量的机会更加敏感,从而促使他们频繁查看应用并加快决策速度,尤其在社交平台、内容推荐和电商促销中尤为明显。在社交平台上,通过通知朋友动态或热门话题,激发用户参与,避免错过讨论;而在电商平台,限时抢购或“仅剩 X 件”的提示则通过制造紧迫感,促进快速购买。同时,内容推荐通过突发性和限时性吸引用户点击,增强参与感。FOMO 效应利用稀缺感和即时满足激励用户,增加活跃度,但过度刺激可能导致焦虑,因此设计时需平衡,以免引发用户负面情绪。

2. 真实应用案例

在电商平台如淘宝和京东,商品详情页常常显示“仅剩 2 件”或“XX 人已加购”这样的信息,这种策略通过营造稀缺感和紧迫感,促使用户尽早下单,避免错失购买机会。类似的方式也被 Clubhouse 等语音社交应用采用,通过邀请制限制用户的加入,让邀请码成为“稀缺资源”,从而激发用户的参与欲望,增加用户对平台的渴望与忠诚。这样的设计不仅增加了用户的活跃度,也形成了持续的用户互动和参与,极大地提高了平台的黏性。

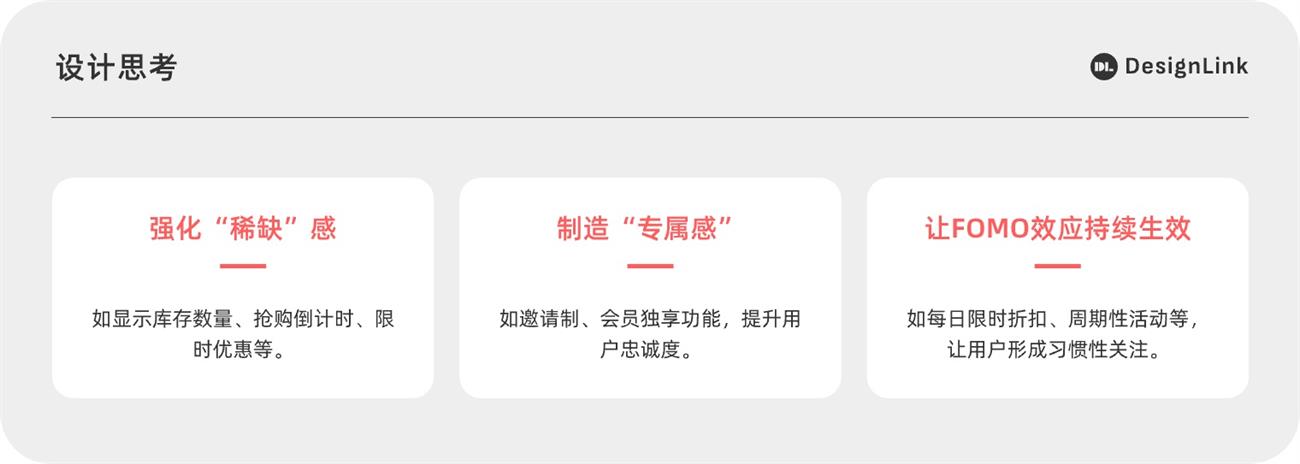

3. 设计思考

要增强用户的购买欲望,可以通过强化“稀缺”感来刺激用户的决策。例如,展示库存数量、设置抢购倒计时、推出限时优惠等,都会让用户产生“如果不抓住机会,可能就错过了”的心理,从而加快购买决策。与此同时,制造“专属感”也是提升用户忠诚度的重要手段。通过邀请制或提供会员独享功能,用户会感到自己是平台的一部分,进而增加对平台的依赖和情感投入。为了保持 FOMO 效应的持续性,设计师可以通过每日限时折扣或周期性活动等方式,不仅让用户产生紧迫感,还能促使他们定期关注并参与其中,逐步培养用户的使用习惯,使他们在平台上持续活跃。

1. 机制原理

互惠原则是人类社会中一种普遍存在的心理现象。当我们获得某种好处时,通常会感到内疚或有责任回报对方。这种回报的欲望不仅仅是基于道德或情感的驱动,还是一种深植在人类心理中的社交机制。我们从小就被教导,接受别人给予的好处时,应该有所回应,这种行为模式也帮助我们在社会中建立联系和维持关系。

在产品设计中,互惠原则被广泛应用,尤其是在提高用户参与度和忠诚度方面。当平台或产品主动给予用户一些“好处”时,用户会更愿意回馈,比如增加使用频率、参与活动、甚至进行付费。这种设计不仅仅是在吸引用户的短期关注,更是在培养长期的使用习惯和品牌忠诚度。

2. 设计应用

酷狗音乐利用了互惠原则,通过“免费”给予用户好处,成功地培养了用户的使用习惯,并且将这一策略有效转化为长期的用户忠诚度和付费转化。用户每天签到后可以获得“金币”,这些金币不仅可以兑换会员特权,还能换取一些付费内容或下载特权。这种设计实际上满足了用户对奖励的需求,并促使他们形成每日使用的习惯。虽然这些奖励看似微小,但正是这些小小的好处,促使用户逐步产生了“回报”的心理压力,促使他们保持活跃。每一次签到,都让用户感觉他们在与平台进行“交换”,而这种“交换”逐渐加深了他们对平台的依赖和忠诚度。随着时间推移,用户不仅习惯了每日签到,更有可能在遇到喜欢的音乐内容时,选择付费购买会员,以享受更多特权和服务。

产品通过早期的“免费赠送”来降低用户的使用门槛,同时也建立起了一种心理上的债务关系。用户习惯性地使用这些产品后,平台通过付费服务、会员体系等方式转化为收入,而用户也在这种潜在的“回报”机制下,愉快地选择留下来。这种方式不仅为平台带来了稳定的用户基础,也促进了用户长期的参与和付费行为。

3. 设计思考

“免费赠送”这种策略,表面上看似在给予用户福利,但其实背后蕴藏着深刻的设计思考:不仅是为了短期吸引用户,更是为了培养用户的长期使用习惯,并最终引导他们向更具价值的付费转化。设计师在实施这种策略时,需要着眼于用户的长期利益,而不是单纯的短期促销,否则可能会导致“薅羊毛”用户的产生,而非真正的忠实用户。

首先,短期的免费赠送可能会让用户感到眼前的实惠,但如果没有后续的价值引导,这种策略就会让用户产生一种“只要免费就好”的心理,进而不愿意为付费服务买单。比如,某些平台通过大量免费资源吸引用户注册,但这些免费资源通常在一定时间后就失去了吸引力,用户很快就会流失。因此,如果平台的目标仅仅是通过一次性的免费赠送来吸引用户,可能会迎来短期用户激增的效果,但这类用户往往缺乏深度参与,忠诚度较低,很容易随着福利的结束而离开,造成“薅羊毛”现象。

相比之下,优秀的设计者会通过有目的的“免费赠送”,让用户逐渐习惯并融入平台生态中。例如,通过提供免费体验的方式,让用户体会到付费功能带来的便利,从而逐步培养他们的付费意愿。这时,用户开始意识到,“免费赠送”背后的价值不仅仅是短期的实惠,而是长期使用过程中带来的实质性提升。设计师可以通过逐步提高免费功能的限制,或者通过引导用户体验更深层次的服务,最终实现从免费用户到付费用户的平滑过渡。

在设计过程中,设计师需要特别关注如何平衡“免费赠送”和平台的长期利益。为了避免流失用户和形成“薅羊毛”现象,平台可以采取一些长期有效的策略,如增强用户对平台生态的依赖,提供真正有价值的内容或服务,而不仅仅是短期吸引力。这意味着,在设计免费赠送的内容时,要有意识地将其与用户的长期需求和平台的核心价值结合起来,而非仅仅为了吸引眼球而实施一次性促销。这样,才能确保用户从最初的兴趣到逐步的投入,形成一个长期、稳定的用户群体,并最终在合适的时机实现产品的价值转化。

1. 机制原理

习惯路径依赖是指用户在习惯了某种操作方式后,通常会倾向于继续使用,而不愿意轻易更换。这种心理机制源于人们对于改变的抗拒,尤其是当他们已经在某个产品或服务中建立了舒适的使用模式时,改变操作方式会带来认知负担和学习成本。因此,用户往往会继续使用他们熟悉的方式,哪怕出现了更好的替代方案。这种行为不仅影响着用户对产品的忠诚度,还直接决定了产品的长期留存率。

在产品设计中,习惯路径依赖的作用尤为显著。例如,一旦用户习惯了某个支付方式、社交平台或工具,他们就不太愿意去尝试新的方式。通过打造符合用户习惯的界面和交互设计,产品可以减少用户的切换成本,从而保持较高的留存率。此外,习惯路径依赖也会影响用户对新功能的接受度,设计师应当考虑如何在不打破原有习惯的情况下,顺利地引入创新或优化,让用户轻松过渡。通过这一机制,产品不仅能建立深厚的用户基础,还能增强用户对品牌的忠诚和长期依赖。

2. 设计应用

支付宝和微信支付的例子展示了习惯路径依赖在支付场景中的应用。当用户在支付宝或微信支付中绑定银行卡后,这一行为就形成了一个“路径依赖”。用户已经习惯了这种支付方式,切换到其他支付工具或重新绑定银行卡会带来一定的麻烦和额外的认知成本。因此,大部分用户会选择继续使用当前的支付方式,而不会轻易尝试其他平台。通过这种设计,支付宝和微信支付不仅降低了用户切换的意愿,还提高了平台的支付留存率。随着时间的推移,用户的支付习惯逐渐牢固,形成了对平台的依赖,从而推动了平台的增长和用户的长期使用。

类似地,苹果的生态系统也是习惯路径依赖的典型例子。苹果通过硬件和软件的深度整合,培养了用户对其产品的长期依赖。当用户开始使用 Mac 电脑时,他们逐渐习惯了苹果的操作系统和生态环境,这使得他们在购买手机时,更容易选择 iPhone。同样,iPhone 的使用习惯也促使用户更倾向于购买 iPad、Apple Watch 等设备,从而进一步加深了他们对苹果生态的依赖。苹果不仅通过产品设计将用户吸引进自己的生态系统,还通过无缝的设备间同步和互通性,让用户感受到使用苹果设备的便利。最终,用户几乎不愿意脱离这一生态系统,因为他们的操作习惯和数据都与苹果的产品高度绑定。

这两种情况都利用了习惯路径依赖的心理机制,减少了用户切换的意愿,增加了用户对平台或产品的忠诚度,进而提高了平台的留存率和整体生命周期价值。在这种模式下,设计师可以通过打造无缝体验和降低切换成本,使得用户逐渐适应并依赖于平台,从而实现更长久的用户关系。

3. 设计思考

通过数据迁移和账号绑定等方式,产品设计师可以有效地提高用户更换平台或产品的门槛,增强用户粘性。数据迁移的过程确保了用户的历史数据、偏好设置、支付信息等内容可以轻松转移到新平台,这种方式大大降低了用户的迁移成本。当用户在新平台上可以无缝地访问原有的内容和功能时,他们的迁移意愿就会显著下降。账号绑定也是一种常见的策略,用户一旦将账户与特定平台绑定后,所有相关服务和信息都会紧密联接在一起。这样,即使用户尝试切换到其他平台,也会因为信息绑定而产生一定的“依赖感”,从而增强平台的留存率。

另一方面,在推出新功能时,保持与用户现有习惯的兼容性至关重要。用户已经习惯了一定的操作流程和界面设计,因此任何新的变化或功能如果与现有习惯相冲突,都会增加用户的学习成本,甚至可能导致他们的抵触情绪。设计时可以尽量将新功能与现有操作流程结合,确保用户可以轻松理解和适应。例如,如果一款应用增加了新功能,它可以通过清晰的引导或过渡动画来帮助用户自然地过渡,而不是强制改变用户的使用方式。此外,更新的功能应当提供合理的自定义选项,让用户可以根据自己的需求调整,这样既能保持一致性,又能满足用户个性化的需求,降低他们的适应成本。

总之,通过提高更换平台的门槛和减少新功能的学习成本,设计师能够有效增强用户粘性,提高用户的留存率,同时也能减少因过度改变而造成的用户流失。

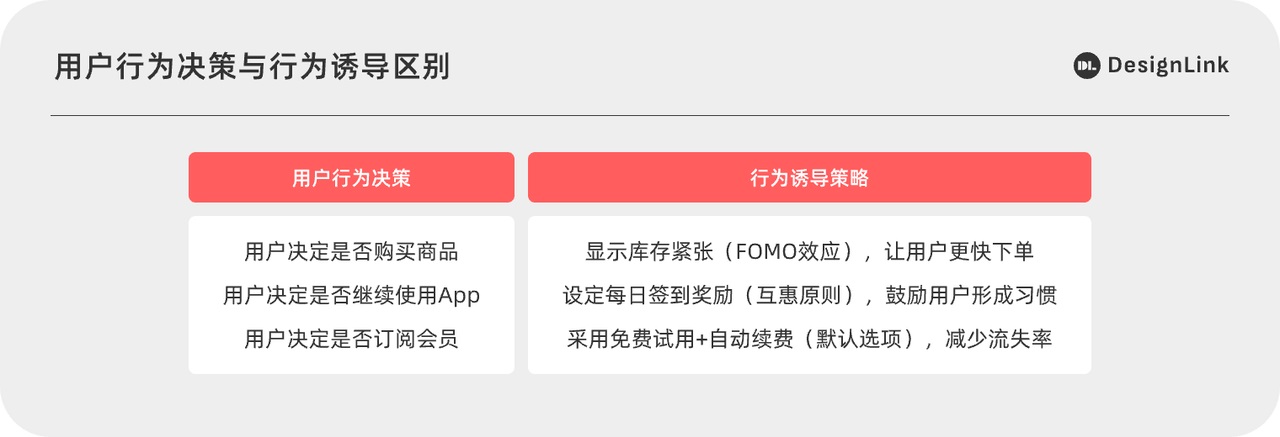

行为诱导和用户行为决策是两个紧密相关但不同的概念。简单来说,用户行为决策是用户自己做出的决定,而行为诱导是产品设计师用策略来影响这个决策的过程。

1. 用户行为决策:用户是如何做决定的?

用户的行为决策受理性思考和心理偏差共同影响。根据行为经济学,用户并不总是基于理性分析做决定,而是会受到直觉、情绪、习惯、环境等因素的影响。比如:

- 默认效应:用户更倾向于接受默认选项,而不愿主动更改设置。

- 损失厌恶:比起获得收益,用户更害怕失去已有的东西。

- 路径依赖:用户习惯于现有的操作方式,不愿意轻易改变。

2. 行为诱导:如何影响用户决策?

行为诱导是一种基于心理学和设计策略的“温和干预”,目的是在不强制用户的情况下,优化选择环境,引导用户做出符合产品目标的决策。比如:

- 滴滴打车:“你的优惠券即将过期”,利用损失厌恶,促使用户下单。

- 淘宝/京东:“仅剩 2 件”+“XX 人已加购”,利用稀缺效应,加快用户决策速度。

- Apple Music:默认勾选“自动续费”,利用默认效应,减少用户取消订阅的可能性。

3. 二者的关系:行为诱导 ≠ 控制用户决策

行为诱导并不会剥夺用户的自主选择权,而是优化选择环境,让用户更容易做出某种决策。例如:

作为体验设计师或产品设计师,我们的核心目标是通过优化决策环境,让用户能够轻松地完成他们的目标,而非操控用户的行为。行为诱导的核心在于深入理解用户心理,降低决策过程中的复杂性,同时确保设计的公平性和透明度,从而提升用户的信任和忠诚度。

优秀的行为设计并非通过操控手段强迫用户选择,而是通过理解和契合用户的需求,让他们自然而然地做出对自己最有利的选择。设计应该让用户感受到方便、直观和有价值,最终促使他们在不知不觉中完成目标。

关键原则:

- 尊重用户决策,而不是“绑架”用户。

- 增强用户体验,让行为诱导成为“好设计”而非“黑暗模式”。

- 基于真实需求,而非制造伪需求,否则用户会逐渐丧失信任。